Путеводные указатели для моряков: история николаевских маяков, - ФОТО

История Николаевских маяков

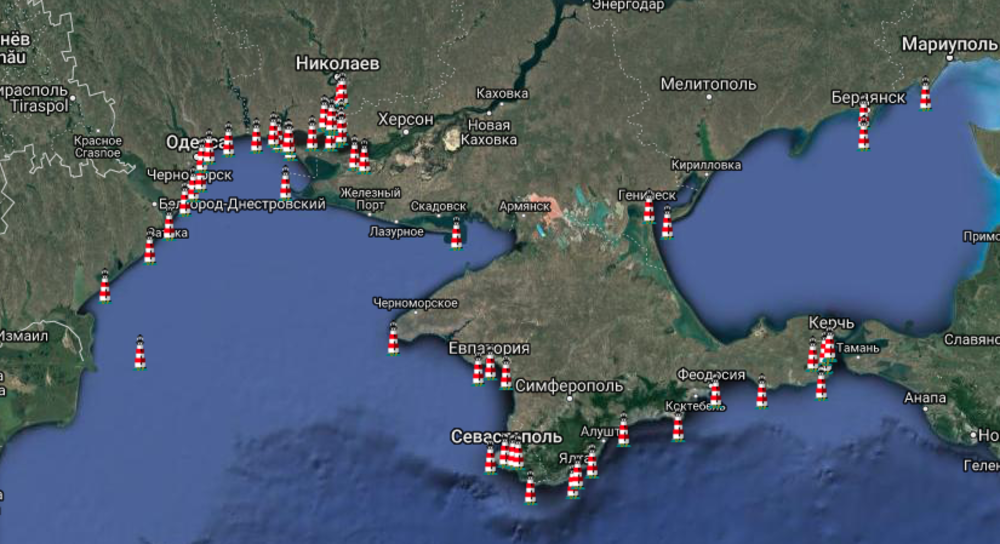

Можно сказать, что в Николаевской области собралось наибольшее количество маяков. Есть и новые, но в основном - это давно сложившиеся маячные системы. А на количество этих указателей морского пути повлияла глубина Днепро-Бугского лимана. Так недостаток превратится в туристическую фишку.

Редакция сайта 0512.com.ua предлагает туристам не ограничиваться самым известным Хабловским маяком, а значительно удлинить свои маршруты, ведь каждый николаевский маяк интересен по своему.

Хабловский задний маяк

Начнем с самых известных - Хабловских маяков. На Николаевщине их три. Но нас интересует задний маяк. Его уникальность в том, что он стоит не на берегу, а по середине поля. По крайней мере так его видят туристы, которые смотрят на него снизу. Однако, если на него подняться, то с его вершины хорошо просматривается лиман. Также хорошо с лимана маяк видно и морякам.

Его история началась еще в 1866 году. Как известно Днепро-Бугский лиман мелководный. Для безопасной проводки судов был сделан канал и построена сеть маяков. Одним из ним и стал Хабловский задний маяк. Свое название он получил по близлежащему тогда прибрежному хутору некоего Хаблова. В наше время хутора уже нет. Высота маяка 24 метра, а огонь виден на 20 миль.

То здание маяка, которое сейчас показывают туристам, не оригинальное. Старый Хабловский задний маяк сожгли во время Второй Мировой Войны. Остался только фундамент. В 1952 году маяк решили восстановить. И то, что мы видим - это маяк уже советской эпохи. Об этом свидетельствует табличка на здании.

Сиверсовы маяки

Эти маяки находятся практически в Николаеве, в районе Широкой Балки. Так, что их смело можно назвать городскими. Здесь два маяка. По негласной традиции их назвали Сиверсов передний маяк и Сиверсов задний. Свое название они получили от местности, где расположены. Дело в том, что Передний маяк находится на оконечности Сиверсовой косы. Сама же коса еще в 18 веке носила название Павловой, которое ей дали запорожские казаки по имени начальника артели, занимавшейся выловом рыбы в этом месте. Однако в 20-х годах 19 века неподалеку от нее был создан Сиверсов хутор - дача выделенная моряку Черноморского флота по фамилии Сиверс. Хутор дал название и косе.

Чем же интересна история этих маяков? Сохранились сведения о том, что в 1866 году на оконечности Сиверсовой косы была построена деревянная башня в форме усеченной пирамиды, в верхней части которой был расположен фонарь. Такой же вид имел и задний Сиверсов маяк. В то время они назывались несколько иначе - “Нижний Сиверсов створный маяк” и соответственно “Верхний Сиверсов створный маяк”. В некоторых источниках они указываются, как “ближний” и “дальний” Сиверсовы маяки.

Вследствие разрушения береговой линии и изменения глубин уже в 1886 году деревянная башня переднего (нижнего) маяка была снесена и примерно в 100 метрах от нее была построена новая. Она была высотой 12 метров и соединялась с жилым домом.

Второй маяк построили примерно в тоже время. Он был на два метра ниже, так как уже находился на возвышенности. В 1975 году башню модернизировали и она функционирует до сих пор.

Про передний маяк такого сказать нельзя. В 1967 году старая башня была снесена. Остался лишь фундамент. Новую башню построили всего в нескольких метрах. Она в высоту уже 18 метров. Дальность видимости ее огня - около 27 километров.

Лупаревский маяк

Маяк построен в далеком 1906 году, размерами, и является частью Сиверсовой маячной системы. Высота его башни - 13 метров, дальность видимости сигнального огня - 16 миль. Как и все маяки Николаевщины имеет красно-белую расцветку. Маяк до сих работает. Но вот туристам туда без разрешения не попасть. Территория обнесена забором.

Русский и Ожарский маяки

У этих маяков разные названия, но они составляют единую маячную систему.

Первое название Русского маяка было “Святотроицкий. Это один из самых старых николаевских маяков. Его построили в 1862 году на Русской косе. Отсюда и второе его название, которое он получил уже советское время. 40 лет маяк работал так сказать в одиночестве.

В 1902 году принимается решение о постройке второго маяка. Его решили расположить почти в 4 километрах от Святотроицкого - на Ожарской косе. Она же и дала ему название - Ожарский. Именно этот маяк считается чудом архитектуры и инженерной мысли.

Конкурс на строительство маяка объявило Министерство путей сообщения. Первоначально на конкурс Николаевским портовым управлением было представлено два проекта маяков: каменного - из кирпича и железного - из металлических ферм. Но ни один из них не был окончательно одобрен. Все сооружения выходили дорогостоящим и трудными в постройке. Вся сложность и дороговизна были обусловлены тем, что маяк требовался довольно высокий– около 40 метров. И, что совсем удивительно для Николаева тех времен, инициаторы строительства маяка решили рискнуть. Риск состоял в том, что Ожарский маяк построили, используя новаторские технологии. Как оказалось еще и сэкономили. И уже в 1906 году маяк указывал морякам путь.

Что же представляла собой эта новаторская конструкция? Маяк представлял собой установленную вертикально длинную расширяющуюся книзу бетонную полую трубу параболической формы, которая являла собой башню маяка. На глубине 2,5 метра в грунте была уложена железобетонная подошва толщиной 75 см, к которой крепился сам маяк. Конструкция постепенно сужалась кверху. И на уровне цоколя ее диаметр составил уже 6 метров, а на уровне крепления большого фонаря всего 2 метра. Высота маяка от уровня земли до огня составила 36 метров. Он оказался самым высоким маяком на Николаевщине.

Самое большое удивление во всей конструкции маяка вызывает толщина его наружных стенок. На уровне цоколя она составляла 20 см, на высоте 11 метров – 15 см, а у верхнего конца – 10 см. Толщина стенок фонарей была и того меньше – всего 7,5-8 см! Несмотря на кажущуюся легкость и тонкость конструкции, расчеты показывали, что все сооружение отвечало требованиям прочности. Всего на постройку ушло 175 кубометров бетона и 17,6 тонн железа. Общая смета расходов на строительство маяка составила 12270 рублей, что было значительно дешевле, чем если бы маяк строили из камня - 17000 рублей, или из железа - 18000 рублей.

К сожалению оригинальные башни Русского и Ожарского маяков не сохранились. Они были разрушены во время Второй мировой войны. В 1955-56 годах на этих же местах построили новые маяки. Сейчас и Русский и Ожарский маяки уже не указывают путь.

Кисляковский задний маяк

Кисляковский задний маяк, как и Хабловский задний, стоит посреди степи. Причем, и место знаковое. По легенде на кургане, на котором расположен маяк, располагался штаб гетмана Ивана Мазепы.

Первый маяк тут установлен в далеком 1857 году. Для этого выложили каменный фундамент. Башня была невысокой - всего 10 метров. В верхней части для лучшей видимости его огня закрепили квадратный деревянный щит.

Как и с предыдущими маяками, первое сооружение не сохранилось. В 1955 году построили новую башню. Она выше на 2 метра, чем предыдущая. На маяке установлен современный светооптический аппарат. Огонь - красный и дальность видимости достигает 19 миль. В сентябре 2019 года маяк отремонтировали и он находится в рабочем состоянии.

Маяк Карабуш

Маяк Карабуш установлен недалеко от одноименного мыса возле села Морское Березанского района. “Карабуш” в переводе означает “Чумная гора”. Почему так назвали мыс - история умалчивает.

Это самый молодой маяк на Николаевщине. Его построили в 1955 году. Изначально это был светящийся навигационный знак. Но в 1972 году его перестроили по типовому проекту из сборных железобетонных элементов. Отметим, что он не похож на предыдущие маяки. Сверху на башне на металлическом каркасе закрепили деревянный щит видимости в виде цилиндра. Но и тогда он не считался полноценным маяком.

В 1983 году на маяке установили новый светооптический прибор, который обеспечил дальность видимости огня около 18 миль. Это позволило перевести светящийся знак Карабуш к классу маяков, работающих в автоматическом режиме.

Про историю материкового острова можно прочитать ТУТ.